1300年の伝統を紡ぐ伊勢神宮の式年遷宮:御樋代木奉曳式の神秘と現代へのメッセージ

1300年の歴史を刻む式年遷宮

伊勢神宮の式年遷宮は、1300年以上もの長きにわたって受け継がれてきた日本の伝統行事です。20年に一度、社殿を造り替え、ご神体を移すこの儀式は、神道の精神と技術の結晶とも言えます。今回の御樋代木奉曳式は、2033年に行われる第63回式年遷宮に向けた最初の重要なステップであり、その神聖さと歴史の重みを感じさせます。

ご神木の旅:自然と人の協働

長野県と岐阜県の木曽山中で切り出された樹齢約300年のヒノキは、直径約50センチ、長さ約6.6メートル、重さ約1.5~2トンという巨大なご神木です。この木が伊勢神宮まで運ばれる過程では、地元の人々の協力が不可欠でした。鈴鹿市や桑名市では、多くの人々がご神木を歓迎し、無事を祈る神事や祭りが行われました。自然と人間の協働が、この神聖な儀式を支えているのです。

五十鈴川を遡る「川曳」の光景

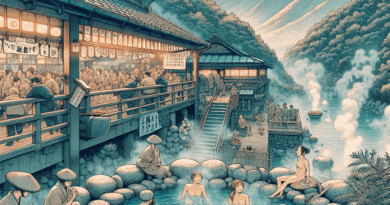

9日に行われた「川曳」では、ご神木を載せたそりが五十鈴川を遡る様子が圧巻でした。黒い法被にすげ笠をかぶった神宮式年造営庁の職員らが「エンヤ、エンヤ」と声を合わせ、雨の中を力強く綱を引く姿は、まさに神事の厳粛さと人々の熱意を象徴しています。この光景は、現代に生きる私たちにも、伝統を守り続けることの意義を問いかけているようです。

地域と神宮の絆

ご神木が各地を巡る中で、地元の人々との絆が深まっていく様子も印象的でした。桑名市では「石取祭」の祭車がご神木を迎え、鈴鹿市ではよさこいや太鼓の演奏が行われました。こうした地域の文化と神宮の儀式が融合することで、式年遷宮は単なる宗教行事ではなく、人々の心をつなぐイベントとしての側面も持っています。

未来への継承:式年遷宮の意義

式年遷宮は、単に社殿を新しくするだけではありません。技術や知識を次世代に伝え、自然との共生を実践する機会でもあります。今回の御樋代木奉曳式を通じて、私たちは日本の伝統文化の奥深さと、それを未来へ引き継ぐ責任を再認識させられます。1300年の歴史を紡ぎ続ける伊勢神宮の営みは、現代社会にも多くの示唆を与えてくれるでしょう。

式年遷宮は、過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋です。その神聖な儀式に参加した人々の熱意と祈りは、私たちにも何かを感じさせずにはいられません。この伝統が今後も続いていくことを願いながら、そのメッセージを受け止めたいものです。