伝統と革新の調和:伊勢神宮式年遷宮と木曽ヒノキの神秘

1. 20年に一度の神事「式年遷宮」

伊勢神宮の「式年遷宮」は、20年に一度行われる神聖な儀式です。この儀式では、神宮の建物や神宝が新たに作り替えられ、神様の御霊が新しい社殿に遷されます。長野県上松町では、この遷宮に使われるヒノキの御神木を切り出す「御杣始祭」が行われました。この儀式は、神事の始まりを告げる重要な瞬間であり、地域の人々の熱意と信仰が込められています。

2. 木曽ヒノキの神秘的な力

切り出されたヒノキは、木曽地方の国有林から選ばれた特別なものです。木曽ヒノキは、その美しい木目と耐久性から古くから神事に用いられてきました。今回の御神木も、その品質と神聖さが認められ、伊勢神宮の遷宮にふさわしいものとして選ばれました。自然と神々のつながりを感じさせるこの木材は、日本の伝統文化の象徴とも言えるでしょう。

3. お木曳き行事の熱気

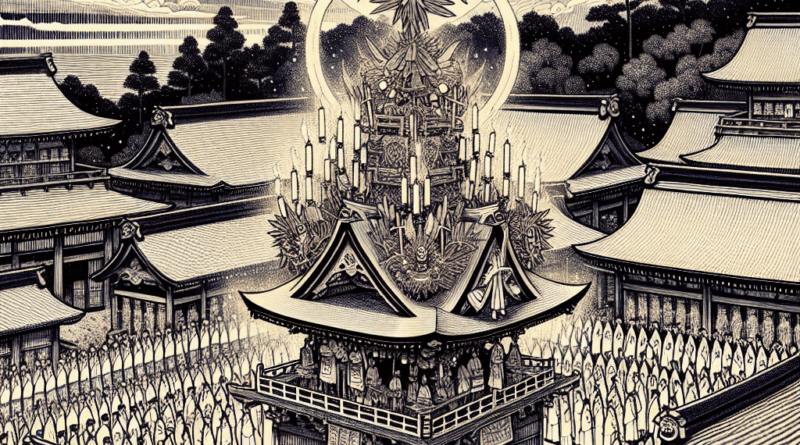

切り出された御神木は、地域の人々によって「お木曳き」と呼ばれる行事で運ばれます。この行事では、大勢の参加者が力を合わせて重い御神木を曳き、町中を練り歩きます。特に印象的なのは、老若男女が一体となって取り組む姿です。この共同作業は、単なる物理的な労働ではなく、神事への参加者全員の心を一つにする儀式的な意味合いも持っています。

4. 伝統を支える地域の力

上松町の人々にとって、この行事は単なる神事以上の意味を持ちます。地域の誇りと伝統を次世代に伝える重要な機会であり、コミュニティの結束力を高める役割も果たしています。特に若い世代が積極的に参加していることは、伝統の継承にとって非常に喜ばしいことです。地域全体が一丸となって神事を支える姿は、現代社会においても稀な光景と言えるでしょう。

5. 未来へのメッセージ

伊勢神宮の式年遷宮とそれに伴う一連の行事は、過去から未来へと続く日本の文化の連続性を象徴しています。木曽ヒノキの切り出しからお木曳きまで、すべての過程に込められた人々の想いは、単なる儀式を超えた深い意味を持ちます。このような伝統が現代でも受け継がれていることは、私たちにとって大きな誇りであり、未来の世代へと引き継ぐべき遺産です。

今回の行事を通じて、私たちは自然と人間、そして神々との調和の大切さを改めて感じることができました。このような伝統が今後も続いていくことを願いながら、その意義を深く考えたいと思います。